Programme de lutte sur les contaminants environnementaux des Premières Nations (PLCEPN)

PLCEPN

MANDAT DU PLCEPN

PRINCIPES DIRECTEURS

- Recherche participative communautaire

- Approche multidisciplinaire : Science occidentale et connaissances traditionnelles

- Équité (équité entre les sexes et équité sociale, politique et économique)

PLCEPN

CONTEXTE

Le Programme de lutte contre les contaminants environnementaux chez Premières Nations (PLCEPN) a été créé en 1999 pour soutenir l’engagement des Premières Nations à l’évaluation de l’étendue de leur exposition aux contaminants environnementaux et aux risques potentiels associés à la santé et au bien-être des communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle. Le PLCEPN a été conçu pour répondre aux problèmes d’impacts environnementaux sur la santé qui sont communs aux Premières Nations partout au Canada.

De 1999 à 2014, le PLCEPN était composé de deux volets : national et régional. Le Programme national de lutte contre les contaminants environnementaux chez les Premières Nations (PNLCEPN) avait une portée nationale et était coadministré par l’Université des Premières Nations (UPN) du Canada. L’Assemblée des Premières Nations (APN) a participé au PNLCEPN en tant que membre du comité directeur et en tant que champion du programme.

Le Programme régional de lutte contre les contaminants environnementaux chez les Premières Nations PRLCEPN a été administré par les gestionnaires régionaux de la santé environnementale et a été conçu pour répondre aux problèmes locaux et régionaux liés aux contaminants environnementaux.

Depuis 2015, le PLCEPN est coordonné par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) au sein des Services aux Autochtones Canada (anciennement Santé Canada), en collaboration avec les organisations régionales des Premières Nations à travers le Canada.

Le programme est axé sur l’aide aux communautés des Premières Nations à enquêter sur les impacts des contaminants chimiques et radiologiques sur la santé et le bien-être des Premières Nations et, lorsque cela est nécessaire et possible, à les réduire. Les projets nécessitent la participation de la communauté à toutes les phases de la recherche, depuis le développement du concept jusqu’à la planification, la mise en œuvre et l’élaboration de rapports. Les projets permettent aux collectivités de cerner les risques potentiels pour la santé humaine, de prendre des décisions éclairées et d’amorcer des mesures d’atténuation des risques ou des mesures correctives.

Depuis 2000, le PLCEPN a financé plus de 200 projets partout au Canada, facilitant la collaboration et l’établissement de relations de confiance entre des chercheurs formés scientifiquement et les communautés des Premières Nations.

OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT

À PROPOS DU PROGRAMME

Services aux Autochtones Canada fournit des fonds par l’entremise du PLCEPN pour aider les communautés des Premières Nations à identifier, à enquêter et à caractériser l’impact de l’exposition aux contaminants environnementaux.

Ses activités comprennent des actions communautaires de :

recherche;

- surveillance;

- d’évaluation des risques;

communication des risques;

- d’intégration des connaissances.

OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT

CONDITION SPÉCIALE DE FINANCEMENT

Le programme PLCEPN exige que :

- Les projets de recherche primaires doivent être menés en partenariat avec des scientifiques ayant une formation universitaire (niveau maîtrise ès science ou doctorat) ayant une solide expérience en matière d’évaluation de l’exposition chimique ou radiologique, en épidémiologie environnementale et en biosurveillance humaine, et ayant déjà publié des revues évaluées par des pairs dans le domaine du projet proposé.

- Les projets d’intégration des connaissances soient réalisés en partenariat avec un chef de projet titulaire au moins d’un baccalauréat en sciences de l’environnement, en sciences de la santé ou en éducation.

- Les projets de communication des risques doivent être menés en partenariat avec des experts ayant une formation universitaire (au moins de niveau de baccalauréat ou de maîtrise) ayant une expérience éprouvée de la communication des risques dans le domaine du projet proposé.

Les partenaires scientifiques ou universitaires doivent être identifiés dans la proposition.

OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT

QUI PEUT POSTULER

- Les communautés des Premières Nations (dans les réserves) et les organisations des Premières Nations au sud du 60e parallèle de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et des provinces de l’Atlantique

- Bandes

- Districts

- Conseils

- Conseils et associations tribaux

- Les gouvernements des communautés et des régions autonomes des Premières Nations

- Les associations et organisations non gouvernementales et bénévoles des Premières Nations (notamment les sociétés sans but lucratif qui travaillent au nom d’une communauté des Premières Nations ou en partenariat avec elle)

* Afin d’être admissible à recevoir le financement, les collectivités Premières Nations doivent être reconnues en vertu de la Loi sur les Indiens.

* Les Premières Nations de la Colombie-Britannique devraient demander un financement dans le cadre du Programme de lutte contre les contaminants environnementaux de la First Nations Health Authority.

Date limite

APPEL À PROPOSITIONS 2026–2027 – MAINTENANT OUVERT.

Coordonnées

Les coordonnées et les appels à propositions (fichier PDF) sont accessibles sur le site Web de SAC :

PLCEPN

QUELS SONT LES VOLETS DE RECHERCHE ?

VOLETS DE RECHERCHE

PROPOSITIONS DE RECHERCHE PRIMAIRE

- Ce volet de financement devrait :

- Se concentrer sur l’identification, l’investigation et la caractérisation des contaminants environnementaux

- Recueillir des informations suffisantes sur :

- le(s) niveau(x) de contaminants environnementaux préoccupants dans différents milieux (aliments, eau, sol ou l’air)

- les voies d’exposition humaine

- Être réalisable dans un délai de deux ans

Les propositions de recherche primaire sélectionnées pourraient recevoir un financement allant jusqu’à 125 000 $ par projet sur deux ans.

VOLETS DE RECHERCHE

PROPOSITIONS D’INTÉGRATION DES CONNAISSANCES

Ce volet de financement peut être utilisé pour soutenir la recherche secondaire qui intègre les données scientifiques existantes et les connaissances communautaires sur l’évaluation des risques et la communication des risques liés à l’exposition aux produits chimiques et radiologiques dans les communautés des Premières Nations.

- Cette recherche doit être soumise en préparation de futures recherches primaires, le cas échéant.

- Les projets doivent être réalisables dans un délai d’un an

Les propositions d’intégration des connaissances sélectionnées peuvent recevoir un financement allant jusqu’à 25 000 $ par projet sur un an.

VOLETS DE RECHERCHE

PROPOSITIONS DE COMMUNICATION DES RISQUES

- Ce volet de financement pourrait être utilisé pour une communication des risques étendue et sophistiquée des résultats de la recherche primaire déjà achevée afin de sensibiliser les Premières Nations aux nouvelles connaissances et à leurs implications pour la santé humaine.

Les projets doivent être réalisables dans un délai d’un an.

Les propositions sélectionnées en matière de communication des risques pourraient recevoir un financement allant jusqu’à 25 000 $ par projet sur un an.

Quels sont les contaminants inclus

Tout contaminant chimique préoccupant pour les communautés des Premières Nations peut être inclus dans la proposition, en fonction du risque potentiel pour la santé humaine dû à l’exposition.

Ce risque doit être formulé et justifié dans la proposition. Plus de détails sont fournis dans la foire aux questions (FAQ) ci-dessous et dans l’appel à propositions.

Comment postuler

- Examinez l’appel de propositions du PLCEPN qui est publié chaque année

- Développez des relations avec des partenaires académiques

- Faites une demande de financement avant la date limite

OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT

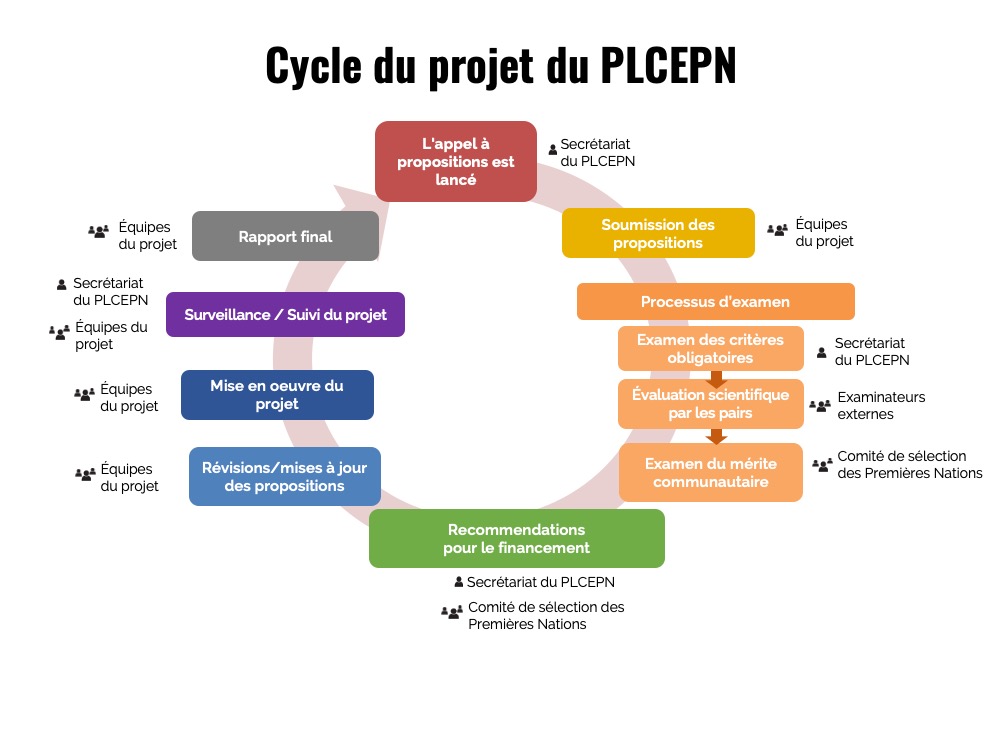

CYCLE DU PROJET DU PLCEPN

OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT

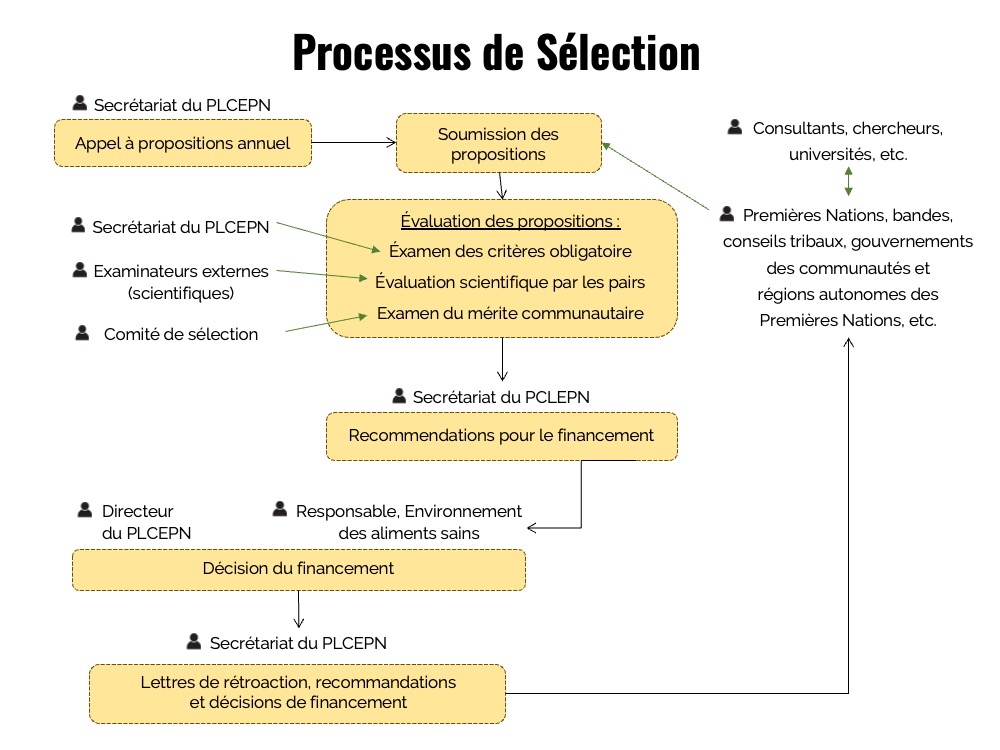

PROCESSUS DE SÉLECTION

PLCEPN

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Contaminants couverts par le FNECP

A1 Une communauté peut collaborer avec un scientifique pour formuler une question de recherche, concevoir un projet de recherche et développer une méthodologie appropriée pour répondre aux problèmes et préoccupations spécifiques de la communauté concernant la contamination des aliments.

A2 Une communauté pourrait commencer par un projet d’intégration des connaissances pour identifier ses préoccupations concernant des contaminants environnementaux potentiels qui pourraient avoir une incidence sur la santé et le bien-être communautaire. Ce type de projet permettrait de recueillir et d’intégrer les données scientifiques existantes et les connaissances communautaires sur la contamination de l’environnement au sein ou à proximité de la communauté afin d’identifier les sources potentielles d’exposition locale. Sur la base des résultats provenant du projet d’intégration des connaissances, la communauté pourrait ensuite travailler en collaboration avec un scientifique pour développer un projet de recherche primaire visant à évaluer les niveaux de contamination.

A3 L’inclusion d’une grande variété de substances représentant un risque pour la santé humaine peut être inclus dans un projet de recherche. Par exemple, les polluants organiques persistants surveillés dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2004-2020), les métaux lourds surveillés dans le cadre du Protocole relatif aux métaux lourds de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (1998-2012) (cadmium, plomb et mercure) ainsi que l’arsenic peuvent être inclus dans la recherche. La recherche peut également porter sur les produits chimiques agricoles, les résidus pharmaceutiques et les toxines naturelles (par exemple, les biotoxines marines). D’autres contaminants environnementaux potentiellement préoccupants pour la santé des communautés des Premières Nations peuvent également être inclus dans les projets de recherche du PLCEPN s’il existe des preuves documentées que ces substances présentent un risque pour la santé humaine. Tous les contaminants chimiques pouvant être inclus dans les projets de recherche du PLCEPN sont listés dans l’appel à propositions.

A4 Le PLCEPN soutient les projets d’évaluation et de surveillance du radon dans le cadre de son volet de recherche principal, avec une allocation de financement maximale de 125 000 $. Ces projets de recherche doivent être conçus comme étant des initiatives d’intervention en santé publique et devraient inclure des efforts de réduction pour un nombre limité de maisons présentant des dépassements de radon (environ 10 à 20 % des maisons touchées, selon l’étendue des travaux et le nombre de dépassements). Dans de tels cas, des activités de réduction doivent être intégrées à la proposition de projet.

De plus, la proposition doit inclure une lettre de soutien du directeur du logement de la communauté des Premières Nations qui appuie le projet. Cette lettre doit également inclure un engagement à demander et à allouer des fonds pour l’assainissement du radon dans les maisons dont les niveaux de radon dépassent la ligne directrice de Santé Canada sur le radon (200 bq/m3). Les propositions de recherche sur le radon ne peuvent être associées à aucun autre type de propositions de recherche soumises au PLCEPN.

Communautés admissibles au financement du PLCEPN

Évaluation des propositions

A6 Le PLCEPN utilise un processus de sélection compétitif. Par conséquent, toutes les propositions admissibles qui répondent aux critères obligatoires ne recevront pas de financement. Toutes les propositions de recherche sont soumises à un examen des critères obligatoires, à une évaluation scientifique par les pairs et à un examen du mérite communautaire. L’évaluation des propositions repose sur une analyse à la fois quantitative et qualitative. L’évaluation quantitative servira d’indicateur approximatif de la qualité des éléments formels inclus dans les propositions soumises, tandis que l’évaluation qualitative sera basée sur une discussion interne plus approfondie sur les avantages potentiels que le projet peut avoir sur la communauté. Les éléments quantitatifs de l’évaluation peuvent permettre de classer la proposition. Les détails des critères d’évaluation utilisés afin de juger les propositions sont décrits dans l’appel à propositions du PLCEPN.

Équipes de projet et chercheurs principaux

A7 Oui, un chercheur principal peut travailler avec plusieurs communautés participant à un même projet. L’une des communautés sera la communauté chef de file du projet et recevra le financement. La ou les s autre(s) communauté(s) participeront ou s’associeront au même projet.

A8 Un chercheur principal ou une équipe de recherche peut faire partie d’un maximum de deux propositions de recherche au cours d’une année donnée.

A9 Oui, le chercheur principal de tout projet de recherche peut provenir d’une communauté ou d’une organisation des Premières Nations qui demande des fonds du PLCEPN, à condition toutefois qu’il réponde aux exigences liées au diplôme et qu’il possède une expertise et une expérience appropriées en matière d’évaluation de l’exposition chimique ou radiologique, en épidémiologie environnementale ou en biosurveillance humaine. En outre, ils doivent avoir des revues évaluées par des pairs dans le domaine du projet proposé (conformément aux exigences du programme).

A10 Oui, une organisation des Premières Nations représentant plusieurs communautés peut présenter une seule demande au nom de ces communautés. Cette organisation agira à titre de chef de file du projet et recevra le financement du PLCEPN. Les lettres de soutien d’une autorité mandatée (c.-à-d. les chefs, le directeur général) de chaque communauté participante doivent être incluses dans la soumission.

A11 Non, une seule proposition provenant d’une communauté ou d’une organisation des Premières Nations peut être soumise au cours d’un exercice financier donné.

A12 Chaque projet est admissible à un financement maximal du PLCEPN d’un montant de 125 000 $, quel que soit le nombre de communautés participantes. Le financement sera alloué à la communauté chef de file et les communautés participantes ne recevront pas de financement séparé. Au lieu de cela, elles partageront le montant attribué en fonction du plan de travail décrit dans la proposition.

Utilisation des fonds du projet

A13 Le PLCEPN n’accepte généralement pas les propositions portant sur la qualité de l’eau potable, car celle-ci est surveillée systématiquement et en permanence dans toutes les communautés des Premières Nations par les communautés elles-mêmes et par Services aux Autochtones Canada. Toutefois, des projets de recherche de pointe très novateurs et innovants peuvent être envisagés pour un financement s’ils contribuent à l’enrichissement du corpus de connaissances publiables sur la qualité de l’eau, ce qui ne peut être réalisé par la structure de surveillance existante.